|

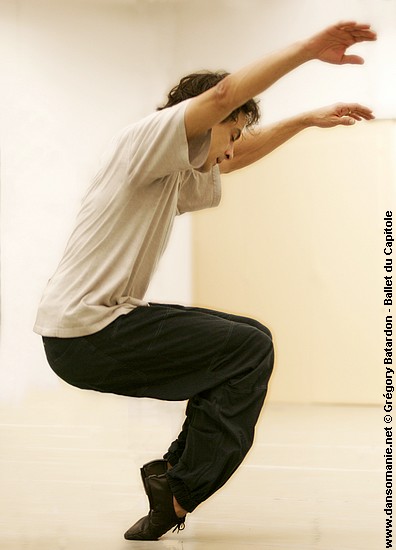

Kader Belarbi, chorégraphe, Etoile du Ballet de l'Opéra National de Paris

27 janvier 2010 : à la rencontre de Kader Belarbi

Comment concevez-vous votre rôle de chorégraphe?

J’ai attendu très longtemps avant de

décider de me considérer comme chorégraphe. Je

peux le dater très précisément de 1998. Je

considère les expériences qui avaient

précédé comme des essais chorégraphiques

qui prolongeaient mon activité de danseur, même si

certains, comme par exemple Le Bol est rond, un ballet humoristique pour 14 danseurs, ou bien Giselle et Willy, avaient très bien marché.

En 1998, j’ai eu l’opportunité de créer une

production entière au Japon, sur le thème de Picasso et

la danse. Je m’inspire d’ailleurs toujours de la peinture

pour mes chorégraphies. A cette occasion je présentais

Icare de Serge Lifar, dont c’était la création au

Japon, Le Rendez-vous de Roland Petit, que je dansais avec Fanny

Gaïda, puis L’après-midi d’un Faune de

Nijinski, pour lequel je mettais en regard le rideau

d’avant-scène de Picasso avec celui de Bakst. Pour la

quatrième pièce du programme, Les Saltimbanques,

je m’étais inspiré du tableau de Picasso

«Famille de saltimbanques», ainsi que d’une des Elégies de Duino,

de Rilke, qui évoque précisément ce tableau.

J’ai cherché à faire une évocation

poétique des personnages à partir de différentes

études de Picasso sur le monde du cirque. La musique

était jouée à l’accordéon

associé à un sampler. Il y avait aussi des bruitages avec

des ustensiles de cuisine. Les danseurs étaient de plusieurs

générations : Michaël Denard, Cyril Atanassoff,

Claire-Marie Osta, Eleonora Abbagnato, Jérémie

Bélingard.

Le retour était très favorable et je me suis dit que je

pouvais peut-être prétendre être chorégraphe.

J’essaie de rechercher une écriture véritable,

d’être un écrivain chorégraphique, de

distinguer d’un côté le corps et les

expériences, de l’autre l’écriture et le

mouvement, même si ces entités peuvent parfois

s’entremêler ou converger. C’est ensuite que

j’ai fait en 2001 Liens de table

pour le Ballet du Rhin, mais qui pour moi, par manque de temps,

n’était pas complètement abouti. C’est

pourquoi je présente une re-création à Toulouse.

Les Français connaissent Hurlevent, mais j’ai fait aussi la Bête et la Belle au Canada, Entrelacs en Chine, le Mandarin merveilleux

à Genève. J’ai eu un très bon dialogue avec

Brigitte Lefèvre pour pouvoir mener de front ma carrière

de danseur et mon activité de chorégraphe, en respectant

les différentes propositions que je recevais.

Je suis totalement ouvert aux propositions et pour chaque pièce

que je crée, la démarche est différente.

J’utilise le vocabulaire classique, mais avec une

sensibilité contemporaine sur les corps et l'actualité

d'aujourd'hui. Je travaille la ligne, le mouvement, avec de la

technique issue du classique.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le spectacle que vous présentez à Toulouse?

Tout est parti d’une proposition de La

Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne,

d’être artiste associé sur deux saisons, 2009/2010

et 2010/2011. J’ai trouvé intéressant de travailler

sur une durée, plutôt qu’une seule création.

J’ai pu rencontrer un théâtre, une équipe et

un public.

Pour la première saison, j’ai proposé de travailler

sur trois axes : une soirée classique, une soirée

contemporaine, et un atelier chorégraphique qui s’appelle

« Osons danser ». Je tiens beaucoup à la

cohérence de cet ensemble.

La soirée classique est en partenariat avec le Ballet du

Capitole car c’était le souhait de Frédéric

Chambert, le directeur artistique du Théâtre. Les danseurs

du Capitole iront donc à Châlons, mais la création

se fait à Toulouse. Frédéric Chambert a

souhaité que le titre de cette pièce en création, A nos amours

soit aussi le titre du spectacle. Il rappelle le thème du lien

qui est le thème de la saison entière à La

Comète.

Dans Liens de table, il

s’agit du lien familial, symbolisé par la table du repas

dominical, qui peut déboucher sur une forme de cannibalisme.

J’ai imaginé ce ballet en écoutant un quatuor de

Chostakovitch, expressif et violent, qui m’a bouleversé.

Après la création, j’avais le sentiment de ne pas

être allé au bout de l’idée du ballet. Il me

semblait qu’il y avait une autre dynamique, un autre sens dans le

mouvement à trouver Je n’ai en revanche rien

changé à la structure d’ensemble. Mais j’ai

abordé certains mouvements ou personnages d’une autre

manière.

Pour A nos amours, c’est le lien conjugal. Je suis parti

d’un pas de deux, Entre d’eux, que j’avais

créé pour Marie-Agnès Gillot et Jiří

Bubeníček sur l’Elégie

de Fauré. Cela m’a donné l’envie

d’associer une même confrontation entre un homme et une

femme à trois âges différents. Un couple est

symboliquement représenté par trois couples. La musique

sera jouée à ma demande par un pianiste et un

violoncelliste de Toulouse. C’est très important pour moi

car la musique est un moteur essentiel dans la création pour

chercher les cohérences, les adéquations ou les

décalages. Le couple jeune évoluera sur Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt, le couple adulte sur Fauré, et le couple vieux sur la Sonate pour violoncelle de Kodály, puis l’interaction de ces trois couples sur l’Heure exquise de Reynaldo Hahn.

Pour moi l’instant capital de la création c’est

l’échange avec les danseurs dans un studio, c’est le

moment où on éveille l’esprit et le corps de

l’autre, à travers le geste, à travers un

mouvement. C’est comme un jeu d’orgue avec plein de niveaux

sur lesquels on peut jouer : technique, esthétique, humain,

jusqu’à l’âme quelquefois. Il y a plein de

choses qui sont dans l’imperceptible, dans le non-dit.

C’est un travail passionnant où il faut être ouvert

à la spontanéité, mais aussi prendre du recul pour

analyser, et créer avec la matière vivante que sont les

danseurs.

J’ai proposé aussi dans le cadre de cette thématique du lien de compléter le programme avec la Pavane du Maure,

que je n’ai jamais dansé à l’Opéra.

Ce ballet fait partie de l’histoire de la danse. Il est

écrit, stylé, élégant, d’une grande

sobriété pour exprimer des sentiments shakespeariens.

C’est un langage du corps mais ce n’est pas de

l’illustration du théâtre. C’est ce que

j’aime dans la danse : chercher à effacer, ou

décanter, le quotidien ou l’illustration pour faire

apparaître, transpirer, le simple mouvement qui donne un sens.

Martha Graham ou Mats Ek disent en ce sens «Le corps ne ment

pas». Il faut laisser apparaître le

«cœur» de la danse qui s’exprimera. C’est

un chemin à trouver. C’est celui que je recherche comme

chorégraphe.

C'est donc le programme classique que nous verrons à Toulouse?

Et en avril à la Comète il y aura la

production d’une soirée contemporaine, pour laquelle j'ai

réuni des danseurs contemporains. Je vais préparer la

création d’un pas de deux de Mats Ek, Tulip,

que je danserai avec mon épouse Laure Muret, sujet à

l’Opéra, j’en suis très heureux. Je ferai

aussi la reprise pour cette soirée d’un de mes anciens

ballets que j’ai donné à l’Opéra, Salle des pas perdus,

sur de la musique pour piano de Prokofiev, jouée par une

pianiste de l’Opéra. C’est très important que

la pianiste connaisse aussi la danse. Cette pièce est une sorte

de huis-clos à quatre personnages, des étrangers

l’un à l’autre qui se rencontrent et qui regardent

leur passé, symbolisé par leur valise. On est donc

toujours dans la thématique du lien. Je reprendrai aussi le duo Les Epousés sur l’ Adagietto

de Mahler, qui avait été créé par Wilfried

Romoli, Nicolas Le Riche et Norah Krief, sur le lien fraternel entre

Vincent et Théo van Gogh. Enfin une création, Room,

sur le thème des accessoires qui peuvent servir

d’intermédiaire entre deux personnes. J’utiliserai

des musiques de Pärt et de Gorecki.

La troisième partie de mon projet, «Osons danser»

est un atelier sur quatre jours, qui a eu lieu à Toulouse en

janvier, ouvert à tout le monde, de tous ages et de toutes

origines. Vient qui veut faire un acte dansé. J’ai choisi

de travailler le premier jour avec deux groupes. J’ai

incité les gens à rechercher à travers leur propre

histoire des gestes, des traces de danse, des mouvements, conduits par

quatre danseurs du Ballet du Capitole. Je souhaitais vraiment que des

professionnels viennent rencontrer des amateurs. J’étais

assisté de Jean-François Kessler, ancien maître de

ballet au grand théâtre de Genève. Mireille, la

responsable des ateliers travaille dans l’éducation

physique et pour la formation option danse du baccalauréat. Il

fallait mélanger tous ces regards-là pour conduire,

accompagner et amener les gens à coudre leur proposition. Le

premier jour était consacré au solo, au territoire

personnel. Le deuxième jour ils se rencontraient en duo,

toujours sur leur proposition. Une semaine après il y avait un

travail de mémoire. Et le quatrième jour les deux groupes

fusionnaient pour que chacun soit à l’écoute de

tout le monde. Ils ont pu faire un déroulé exact de plus

de 25 minutes de ce qu’ils avaient appris. C’était

formidable et très émouvant.

On n’a pas pu le faire à Toulouse par manque de salle

disponible mais mon intention était de pouvoir emmener ce

travail sur scène devant un public pour faire éprouver et

ressentir le processus chorégraphique, pour qu’ils

deviennent «transmetteurs» en agissant sur le public. A la

Comète ce sera possible. Les danseurs amateurs iront chercher

des volontaires parmi le public. C’est tout un processus

d’apprentissage, d’appropriation de la danse, pour devenir

aussi acteur sur le public. Plusieurs villes sont

intéressées pour reprendre cette expérience, mais

je souhaite qu’elle soit liée à la programmation,

soit au programme classique, soit au contemporain.

La conférence sur le thème proposé par

Frédéric Chambert : «Comment construire un ballet

aujourd’hui?» fait aussi partie de mon projet. Je souhaite

qu’il y ait également un débat, un échange

avec le public, donc encore un lien, de nature plus intellectuelle.

J’ai des contacts, en France et à l’étranger,

pour diffuser les deux spectacles, contemporain et classique, pour

prolonger la rencontre, et continuer à les faire vivre.

Vous avez évoqué vos inspirations liées à

la peinture, est-ce aussi le cas pour le spectacle de Toulouse?

Je pense que si je n’avais pas

été danseur, j’aurais été peintre.

J’essaie de faire une peinture par an quand j’ai le temps

de m’y consacrer à plein. J’ai été

épaulé dans cette voie par Monique Baroni, qui peint

à l’acrylique des couleurs sublimes et qui est

quelqu’un de très érudit dans le

procédé de peinture.

Chaque fois que je crée un ballet, j’y associe toujours un

peintre. C’est quelque chose qui intervient souvent en un

deuxième temps, que je découvre après. Par exemple

pour Hurlevent c’était Balthus, bien sûr Picasso pour Les Saltimbanques, Van Gogh mais aussi Bacon pour Les Epousés. Pour Liens de table,

j’ai été inspiré par une

rétrospective Rothko que j’ai vue à Bâle et

que j’ai trouvée merveilleuse pour la vibration et la

couleur. Pour A nos amours,

j'ai pensé à Magritte, non pour le surréalisme,

mais dans la scénographie, pour l’idée des

correspondances et de la mise à distance.

Quelle est votre opinion sur le Ballet du Capitole?

Ce sont d’excellents danseurs, très

réceptifs avec un véritable niveau technique, dans un

très bel académisme. Je tire mon chapeau à

Nanette Glushak et à Michel Rahn pour le travail et la tenue de

cette compagnie. Il y a vraiment une rigueur et une discipline

académique excellentes. Pour moi le plus important

c’était de partir de ce véhicule classique pour

revenir à la simple notion de vie et de naturel des corps

d’aujourd’hui, même à travers un travail

totalement académique. Je ne veux pas d'une mécanique

figée. C’était d’ailleurs la demande de

Frédéric Chambert et de Nanette Glushak d'emmener les

danseurs vers davantage de courbes, de rondeurs, et de ressenti.

Vous ne revendiquez donc aucune filiation.

Absolument pas. Je cherche mon élan

personnel. J’ai évidemment eu des influences, de par mon

vécu. Je préfère parler plutôt que d'une

écriture personnelle, d'une écriture «à

propos», en cohérence avec mon sujet, et les danseurs avec

lesquels j'échange, ce qui est primordial comme je l'ai dit. Si

je pensais d'emblée au résultat, je ferais un produit, et

je m'y refuse. A chacun d'aimer ou pas.

Kader Belarbi - Propos recueillis par Jean-Marc Jacquin

Entretien

réalisé le 27 janvier 2010 - Kader Belarbi © 2010,

Dansomanie

|

|